UN GUIDE POUR COMPRENDRE LA PEUR : MÉCANISMES CÉRÉBRAUX ET RÉACTIONS PHYSIOLOGIQUES

John Signer | Mars 2025

Sentiments et Emotions

Tu marches seul dans la nuit. L’obscurité est particulièrement dense. Quelques nuages voilent le ciel, cachant la lune et les étoiles. Sur le chemin du retour, à quelques centaines de mètres de ton appartement, tu traverses une zone résidentielle particulièrement silencieuse.

Quelque chose est étrange : tous les lampadaires sont inexplicablement éteints.

En une fraction de seconde, la quiétude de la nuit est interrompue. Un bruit métallique, discret mais proche, capte ton attention. Tu te figes. La gorge serrée, tu lèves lentement ton téléphone et balayes l’obscurité de son faisceau lumineux. L’air froid transforme ta respiration en un écran de vapeur qui trouble ta vision. À travers ce voile, une silhouette apparaît. Un homme. Immobile.

Tout bascule en un instant. Ton cœur s’emballe, ta respiration s’accélère, ton sang pulse avec force, tes pupilles se dilatent et chaque muscle de ton corps se tend. Tes sens sont en alerte.

Sous la lumière tremblante de ton téléphone, ses yeux se révèlent. Glacials. Fixés sur toi. Un frisson te parcourt l’échine. Quelque chose d’instinctif, de primal, s’éveille en toi. Tu ressens le danger. La peur monte, brutale, implacable. Elle ne t’écrase pas. Elle t’arme.

Pour le meilleur.

La peur, c’est quoi?

C’est l’émotion qui accompagne la prise de conscience d’un danger, qu’il soit réel ou simplement perçu. La peur déclenche une réponse instinctive dont l’unique objectif est d’assurer ta survie.

Dans la petite histoire que je viens de te raconter, un ensemble de changements physiologiques ont lieu dans ton corps. Leur rôle est de te préparer à te confronter au danger. Ton cœur s’emballe pour envoyer plus d’oxygène aux muscles et ta respiration s’accélère pour justement fournir au cœur toute cette oxygène dont les muscles auront besoin. Tes pupilles se dilatent, augmentant ainsi ton attention et la lumière que tu perçois. Ces changements accompagnent une réponse ‘Fight, Flight, Freeze’, – Combattre, fuir ou se figer dont je vais te parler un peu plus tard.

Que se passe-t-il dans le cerveau?

Événement 1: Sentir le danger

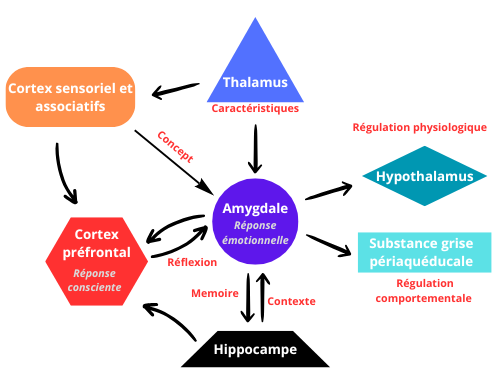

Quand le sentiment de peur provient d’une situation réelle, l’information est d’abord captée par nos sens. Il fait nuit. Tu entends un bruit soudain et inhabituel à quelques mètres de toi. Les récepteurs auditifs situés dans ton oreille vont transmettre le son via le nerf auditif jusqu’au thalamus, une structure relayant et intégrant les informations sensorielles. Le thalamus va relayer l’information à travers deux voies de signalisation.

La première voie est directe : elle relie le thalamus à l’amygdale, sans passer par des régions d’analyse plus complexes. En tant qu’ évaluateur critique de la valence et de l’intensité émotionnelle des stimuli sensoriels, l’amygdale joue un rôle clé dans la mise en place des réponses comportementales et physiologiques face à la peur. Nous en parlerons un peu plus tard. Cette voie rapide permet une réaction immédiate et instinctive à un stimuli inhabituel, mais sans réelle réflexion. Son efficacité repose sur la rapidité plutôt que sur la précision, ce qui peut conduire à des fausses alertes—réagir à un danger qui, en réalité, n’en est pas un. Toutefois, cette erreur est un compromis nécessaire : mieux vaut une frayeur injustifiée qu’une réaction trop lente face à une menace réelle.

En parallèle, la seconde voie suit un chemin plus complexe et plus lent. Depuis le thalamus, l’information sensorielle est d’abord envoyée au cortex sensoriel, où elle subit un premier traitement permettant d’affiner la perception du stimulus. Ensuite, cette information est transférée aux cortex associatifs unimodal et polymodal, où elle est analysée plus en profondeur en tenant compte des autres modalités sensorielles. L’objectif de ce traitement est de fournir à l’amygdale une représentation plus détaillée et plus précise du stimulus. Bien que cette voie prenne plus de temps, elle permet d’éviter les erreurs d’interprétation et d’ajuster la réponse émotionnelle de manière plus adaptée.

Prenons un exemple concret : imaginons qu’un bruit métallique soudain provienne d’un chat sautant sur une poubelle. La première voie, rapide, déclenche immédiatement une réaction de peur—ton corps se tend, ton cœur s’accélère. Quelques instants plus tard, grâce au traitement plus détaillé de la seconde voie, ton cerveau identifie le bruit pour ce qu’il est réellement : un simple chat. L’amygdale, alors informée de la nature inoffensive du stimulus, est inhibée, et la peur disparaît.

Événement 2: Contextualiser le danger

L’hippocampe, quant à lui, joue un rôle crucial dans cette dynamique. Il est responsable de l’encodage des souvenirs et du contexte. Lorsqu’un stimulus potentiellement menaçant est perçu, l’hippocampe va comparer cette situation avec des souvenirs passés. Si tu as déjà été attaqué dans cette même rue, il va amplifier la réponse de peur de l’amygdale, rendant l’expérience encore plus intense. En revanche, s’il ne trouve aucun souvenir menaçant associé à la situation, il peut contribuer à diminuer la réponse de peur en signalant que la menace perçue est probablement exagérée.

Événement 3: Prendre une décision consciente

Finalement, toutes ces informations—la peur brute transmise par l’amygdale, le contexte fourni par l’hippocampe et l’analyse détaillée des cortex sensoriels et associatifs—convergent vers une région clé : le cortex préfrontal. Celui-ci a pour mission d’intégrer l’émotion, la mémoire et les connaissances préalables afin d’évaluer rationnellement la situation. Il agit comme un modérateur de la peur : s’il juge que le danger est exagéré, il inhibe l’amygdale, réduisant ainsi la réponse émotionnelle. C’est également lui qui nous permet de prendre une décision consciente face à la menace : quelle est consciemment la meilleure chose à faire pour survivre face au danger?

Événement 4: Le corps réagit physiologiquement

Mais qu’arrive-t-il lorsque la peur est bel et bien justifiée ? L’amygdale est active et reste active car ni l’hippocampe, ni le cortex n’interviennent pour entraîner une inhibition. Avant même de recevoir un retour détaillé du cortex sur la nature de la peur, l’amygdale va transmettre l’information à l’hypothalamus et à la substance grise périaqueducale, deux régions qui seront impliquées dans les réponses physiologiques et comportementales à la peur.

L’hypothalamus est un véritable centre de régulation des réponses physiologiques déclenchant deux phénomènes essentiels pour réagir à un stimulus aversif:

1. L’activation du système nerveux sympathique, qui entraîne la libération d’adrénaline. Cette hormone accélère le rythme cardiaque, augmente la fréquence respiratoire et contracte les muscles, préparant ainsi le corps à une réaction rapide (combat ou fuite).

2. L’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS), qui stimule la sécrétion de cortisol. Ce dernier mobilise les réserves d’énergie du corps afin d’assurer une réponse prolongée au danger.

La substance grise périaqueducale organise l’expression de réponses automatiques de défense aux stimuli menaçants. C’est le fameux mécanisme ‘Fight, Flight, Freeze’. Il va prendre en compte les informations relatives à l’intensité et la proximité de la menace (est-ce que ma vie est en jeu, est-ce que je suis la cible directe?), l’environnement (y a-t-il des possibilités de s’enfuir?) ainsi que le contexte (l’hippocampe relate si une situation similaire a déjà eu lieu).

Grâce à ses informations, la substance grise périaqueducale va induire une réaction comportementale. La fuite est la meilleure option si la menace est sévère et qu’il y a une possibilité de s’échapper. La confrontation est nécessaire si le danger est inévitable. Tandis que s’immobiliser est un bon compromis lorsque la menace est potentielle, encore évitable et que s’échapper n’est pas une option.

Quand la peur est en nous

Cela introduit le chapitre suivant, qui s’intéressera spécifiquement aux mécanismes sous-jacents à l’anxiété sociale, en appréhendant quelques notions d’évolution afin de comprendre l’origine de la peur, en parcourant les éléments neurobiologiques ainsi que les caractéristiques de l’anxiété sociale et en comprenant si la peur, qu’elle soit due à une menace réelle ou à une interaction sociale, peut être contrôlée consciemment.